UPDATE – Suite et fin – Pour briser la tendance actuelle à la désinformation de la grande presse internationale, nous devons remonter le temps. En 1971, bien avant que les médias sociaux ne prennent le contrôle de l’essentiel des reportages, la presse était encore plus ou moins un « quatrième pouvoir ». Désormais, les budgets publicitaires et la censure politique déterminent le contenu de votre journal.

Les études scientifiques n’étaient pas encore – comme elles le sont aujourd’hui – influencées par le besoin de publier et les intérêts industriels, ou pire, par les programmes informatiques.

C’est à cette époque qu’un « Historique de la question palestinienne » est publiée à l’Université de Liège (B) par l’asbl « Le Masque à Gaz ». Sans la collaboration de l’Association des Etudiants Arabes de l’Université de Liège, cet historique n’aurait pas vu le jour.

Avertissement

- De « l’objectivité »

Ceux qui ont contribué au travail de cet « historique » ont conscience de ne pas être objectifs. Plus, ils ne veulent pas l’être. Pour eux l’objectivité pratique n’existe pas. Ils savent que, dans le sens où le mot est généralement entendu, il n’est qu’un masque nanti d’une majuscule, cachant l’hypocrisie et la malhonnêteté intellectuelle (dans le meilleur des cas).

Nous désirons être honnêtes. On peut penser que c’est là une grande témérité : il est vrai que l’honnêteté est une porte beaucoup plus étroite que ne le pensent le « honnêtes gens », mais vrai aussi que le monde sur lequel ouvre cette porte est plus riche que celui de « l’objectivité ».

Ce que notre group a tenté de produire, nous ne voulions à la fois :

- Modeste instrument d’approche d’une réalité vaste et importante, liée à tous les problèmes d’aujourd’hui ;

- Arme destiné e à ceux qui partagent notre opinion et peuvent contribuer à son élargissement et à son perfectionnement.

C’est là, nous le reconnaissons, un programme bien ambitieux pour de pauvres moyens. Mais combien de moyens bien plus puissants sont utilisés à des fins bien plus pauvres !

- De quelques autres mythes bien entretenus à propos du problème “Israélo-Arabe”

En effet, ce problème est d’un abord difficile, à cause de certaines mythes entremêlés à la culture Européenne et entretenus à dessein, parfois de manière ignoble (il faut voir à ce propos “le petit livre” pour enfants intitulé “Le petit David”, qui montre notamment un hideux arabe … “méchant mais pas très courageux”, un couteau entre les dents, et attaquant une école).

Assimilation de l’antisionisme à l’antisémitisme ou “celui qui est contre Israël est contre les Juifs”.

Il arrive que certaines personnes, pour “ouvrir les yeux” des braves gens sur l’antisionisme qualifient les intellectuels Juifs antisionistes (historiens, journalistes, etc.) … de malades mentaux. On a entendu un professeur d’université user de ce terme à Liège, lors d’une conférence).

Il nous semble nécessaire d’établir un petit lexique :

- Juifs : terme anciennement péjoratif désignant les fidèles d’une religion ancienne.

- Israélites : fils d’Israël, euphémisme bien-pensant pour “juif”.

- Sémites : ethnie ancienne, définie par une base linguistique et conçue par “race” par les racistes, et notamment par les nazis.

- Israéliens : habitants actuels de l’état d’Israël.

- Sionistes :

– Juifs “idéalistes” du début du 20e siècle, groupés en un mouvement ; les circonstances historiques en général et le capitalisme-colonialiste en particulier ont permis à ce mouvement de créer l’état d’Israël.

– Actuellement, les personnes qui défendent l’état d’Israël et ignorent le problème du people Palestinien ; ils peuvent être très bien informés et sont alors malhonnêtes ou mal informés et sont alors ignorants.

L’attitude habituelle des sionistes bien informés consiste à dissimuler un génocide et à glorifier par des mythes, un colosse aux pieds d’argile.

Le raisonnement “antisionisme” = “antisémitisme” est simple :

Tous les Juifs sont sémites (on oublie les Arabes, qui le sont aussi) et donc potentiellement israéliens (voyez déjà où cela nous mène !).

Les Européens, et particulièrement les nazis, ont persécuté atrocement les Juifs (nous notons que l’antisémitisme est une tradition, à la fois cause et conséquence de la non adaptations des Juifs.) Donc les Européens doivent soutenir sans conditions les descendants des Juifs récemment persécutés et ceci parce que ces Juifs persécutés ont mérité le droit de redevenir de vrais sémites en devenant israéliens.

Ce raisonnement, à notre avis, ne suffit pas à justifier l’expulsion définitive des palestiniens.

Le “miracle israélien” ou l’ancienne Palestine, désert peuplé de nomades.

Israël a connu une évolution économique importante, exploitée comme “miracle” auprès des progressistes européens. Cette évolution est logique et compréhensible, par :

- La forme particulière de colonisation (voir chapitre ‘Spécificité de la colonisation juive’)

- L’afflux rapide de “cadres” et techniciens d’origine européenne

- L’afflux des capitaux, provenant du mouvement sioniste international et le soutien économique des pays capitalistes. (Notons que ce soutien économique va de pair avec un soutien politique constant)

On ne peut justifier par le progrès, même s’il est réel, la spoliation de tout un peuple.

Ce mythe du “miracle” présente des particularités de vocabulaire : le mot “désert” (transformé en jardin) et le mot “nomade” ; ces deux mots sont encore riches d’un sens erroné : le seul désert qui ait jamais existé en Palestine est le Néguev. Et le Néguev est toujours un désert.

Le mot “nomade” est entaché d’un préjuge sociologique.

Le “bon droit” des Juifs ou la terre promise

Nous avons incorporé à l’historique une citation sur le “refus de l’intégration” (voir chapitre ‘Le Sionisme’)

Le fait est que les sionistes des temps héroïques étaient mal intégrés. Il est donc normal et humain qu’ils aient rêvé de la terre promise par la bible.

Mais il vaut mieux éviter la réalisation de certains rêves !

La “terre promise” ne vaut que dans la bible, et dans la religion, et n’a rien à voir avec aucune réalité.

Elle est considérée comme la terre des ancêtres (lointains) des Juifs actuels. Mais il est possible que ces ancêtres soient illusoires. (Voir chapitre « Aperçu sur la Palestine »).

Il est fort possible aussi que les Palestiniens expulsés aient été plus proches des anciens fils d’Israël que les Juifs immigrés, du moins d’un point de vue sociologique.

Le mythe du « miracle israélien » est donc l’expression d’un nationalisme attardé, et ceci à une époque où s’amorce l’internationalisme. A ce propos, on pourra lire utilement la citation de Lénine insérée dans le chapitre « Le Sionisme ».

Aucun nationalisme ne justifie un génocide dissimulé.

Table des matières

Chapitre 1 : Aperçu sur la Palestine

– Son histoire avant le 20ième siècle

– Etat du pays au début du 20ième siècle

Chapitre 2 : Le Sionisme

Chapitre 3 : Débuts de l’implantation sioniste en Palestine

– Les intérêts de la Grande Bretagne

– La déclaration Balfour

– Originalité de la colonisation juive

Chapitre 4 : Le mandat Britannique en Palestine (1920-1948)

– La politique anglaise durant le mandat

– La révolution palestinienne de 1936-1939

– Le livre blanc

Annexe : « La valse des commissions »

– La seconde guerre mondiale

– Le partage de la Palestine

Chapitre 5 : La guerre de 1948

Chapitre 6 : L’après-guerre et la crise de Suez

Chapitre 7 : De la guerre de Suez à la guerre des six jours

Annexe : « Israël et l’impérialisme »

Chapitre 8 : Chronologie rapide

Chapitre 9 : Bibliographie

****************************************

Chapitre 1 : Aperçu sur la Palestine

****************************************

- Son histoire avant le 20ième siècle

La Palestine, tout comme la Mésopotamie, est une région fertile et touchante à la mer. C’est dès la préhistoire, un de ces endroits privilégiés, ‘centres’ de la civilisation. (C’est en Palestine, à Jéricho, que l’on trouve les premier témoignages connus d’agriculture et d’élevage, vers 6.500 av. J.C.). [Remarque: Vu Le Tenach – écritures juives – la création aurait eu lieu en 3761 avant J.C.]

Son histoire, tout comme celle de Mésopotamie, est une suite ininterrompue d’invasions. En effet, le sud du Golfe Arabique, région aride, aux fleuves rares, peut être considéré dès les plus hautes époques, comme un « réservoir de populations ». Les populations nomades qui y vivent sont attirées par les régions plus riches, la Palestine (méditerrané orientale) et la Mésopotamie (Golfe Persique) : l’une après l’autre, elles s’y infiltrent, les envahissent, y prennent le pouvoir, s’y fixent et s’y assimilent jusqu’à la nouvelle invasion. Ainsi des Chananéens et des Hébreux. De plus, des peuples puissants (Egyptiens, Assyriens, Romains), convoitent ces régions.

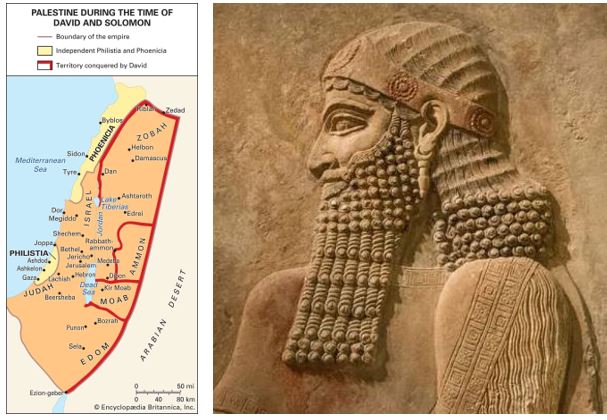

De 2500 à 1000 av. J.C. : Chananéens, Philistins et tribus hébraïques

2500 : la région est connue sous le nom de ‘Terre de Chananéens’ (ce peuple, originaire d’Arabie, s’y est fixé).

1850 : des tribus hébraïques, originaires du plateau arabique, tentent de s’établir en Palestine, mais en sont chassées par les Chananéens. Ils vont en Egypte.

1300 : Une tribu des « Peuples de la Mer » porte le nom de Philistins (d’où le nom arabe Phalestine) s’y installent.

1290 : Les tribus hébraïques reviennent d’Egypte et pénètrent dans la région. Elles feront escale pendant 40 ans dans le désert de Sinaï, par crainte de la puissance Chananéenne.

1050 : Les Hébreux s’avancent dans le pays et occupent la ville de Jéricho.

De 1000 à 586 av. J.C. : Hégémonie des Hébreux sur la Palestine

De 1000 à 926 : David et Salomon

1000 av. J.C. : David, qui est venu à bout des Chananéens, est sacré roi. Il occupe Jérusalem et en fait la capitale du royaume hébreu. C’est une période de prospérité, surtout sous le règne de Salomon.

926 : Après la mort de Salomon, le royaume est divisé en deux : le royaume de Judée au sud (Jérusalem) et le royaume d’Israël au nord (Samarie).

De 926 à 586 : les royaumes de Juda et d’Israël.

Période de troubles : luttes entre les deux états, chacun subissant lui-même des difficultés internes. De plus les deux états sont menacés à la fois par l’Egypte et l’Assyrie qui rivalisent.

722 : destruction du royaume d’Israël (prise de Samarie) par l’assyrien Sargon II ; déportation des élites (intellectuelles et manuelles) et mélange des israéliens restants avec les nouveaux venus.

586 : destruction du royaume de Juda (prise de Jérusalem) par Nabuchodonosor II : nouvelle déportation des juifs des deux anciens royaumes vers Babylon.

Des juifs, plus ou moins nombreux selon les époques, après la destruction des royaumes, continueront à vivre en Palestine sans être organisés sous forme d’état. Leurs tentatives successives d’autonomie politique échoueront.

Ainsi, la domination politique des Hébreux sur la Palestine a durée en tout et pour tout quatre siècles : de 1000 à 586 av. J.C.

De 586 à 539 av. J.C. : domination assyrienne.

De 539 à 332 av. J.C. : domination perse.

539 : Chute de Babylon. Les Perses occupent la Palestine. Sous la domination perse, la tribu de Judée revient de Babylone à Jérusalem. Les pratiques religieuses juifs sont restaurées et évoluent. Il y a de nombreuses querelles religieuses.

De 332 à 63 av. J.C. : domination des Séleucides.

332 : Conquête d’Alexandre le Grand. Les querelles religieuses entre les juifs continuent. Il s’ensuit que les tentatives de retour à l’autonomie politique échouent.

De 63 av. J.C. à 636 ap. J.C. : domination romaine et byzantine.

70 : Titus détruit entièrement Jérusalem.

135 : Un religieux juif, Barkoka, s’insurge contre les romains. L’empereur Hadrien détruit de nouveau Jérusalem et se livre à des massacres.

Depuis cet événement, les juifs n’ont plus fait une tentative d’apparition en Palestine sous forme nationale ou politique et ce jusqu’au 20ième siècle.

N.B. A la suite des massacres d’Hadrien, l’émigration juive, déjà importante depuis longtemps, se renforce. Elle prend la direction de l’Arabie (du Nord et surtout du Sud) et du bassin méditerranéen (Europe méridionale et Afrique du Nord) pour s’étendre à de très nombreux pays (diaspora).

Un courant d’émigration atteint la vallée du Don en Russie. Ces émigrés réussissent à convertir au judaïsme une partie de la population.

En 740, le roi Bolan embrasse la religion juive, suivi par la noblesse du royaume et le peuple. (Lorsque Constantin I est devenu chrétien, le christianisme est devenu religion d’état : c’est le même phénomène).

Lors de la dislocation du royaume de Bolan, les Juifs convertis (à savoir les Juifs émigrés et les autochtones convertis au judaïsme) se dispersent dans tous les pays d’Europe orientale, puis occidentale.

Ainsi, même si on l’admet la notion fort contestable de ‘race’, les israélites Européens et les israéliens ne sont pas les descendants directs de la tribu sémite qui dirigea la Palestine pendant 4 siècles.

De 636 à 1542 : l’empire arabe.

636 : Les arabes, constitués en empire, chassent les romains de Palestine et occupent la région.

Auparavant, les tribus arabes nomades et isolées, vivaient en Palestine. La conquête arabe de 636 provoque l’accroissement et la sédentarisation de la population. On assiste à un afflux de tribus arabes d’Irak, d’Arabie et de Syrie.

De 1542 à 1918 : domination turque sur tous les pays arabes.

La domination turque, longue de 4 siècles approfondit la décadence arabe latente et conduit à une régression socio-économique et culturelle du monde arabe en général et de la Palestine en particulier.

Ce phénomène rend le monde arabe particulièrement vulnérable au colonialismes français et britannique et à l’occupation sioniste de la Palestine.

Situation de la Palestine au début de la 20ième siècle.

La Palestine est un pays de 27.000 km² environ. Ses frontières définitives ont été fixées par une série d’accords et traités qui s’échelonnent de 1906 à 1922.

Jusqu’en 1914, la Palestine demeure une région éloignée de l’empire ottoman, rattachée à la province de Syrie, peu peuplée et à l’économie fondée sur une agriculture naturelle assez primitive. L’industrie est pratiquement inexistante et le commerce reste local.

La caractéristique principale de cette agriculture est l’existence de grands domaines administrés par des propriétaires absentéistes, et cultivés par des ouvriers agricoles. Ces domaines couvrent plus de la moitié des terres cultivables. Il subsiste néanmoins un certain nombre de paysans petits propriétaires.

Les ouvriers agricoles, attachés à la terre, sont exploités par les grands propriétaires et les fonctionnaires ottomans. Les petits propriétaires sont exploités par le chef du village (cheikh), le gouverneur, l’usurier, les marchands.

Les fellahs, ouvriers ou petits propriétaires, soumis à l’impôt, sont perpétuellement endettés (en 1930 on peut observer des taux usuriers de 30 à 200 %). La seule ressource dont ils disposent est très souvent la vente de leurs terres.

Ainsi s’explique la dépossession graduelle des fellahs, qui vont aller grossir la réserve des chômeurs.

Le nombre d’habitants : environ 300.000 vers 1880, environ 689.000 vers 1914.

La communauté juive, qui existe ici comme dans les autres pays (arabes ou non), n’est pas homogène, elle est sous la dépendance des œuvres de bienfaisance (1868 : 15 % des 13.000 Juifs exercent une profession lucrative). Elle atteindra le nombre de 85.000 personnes en 1915 (35.000 Juifs de Palestine font alors partie des organisations sionistes), mais reviendra à 57.000 en 1918.

En conclusion, la situation de la Palestine est telle au début du 20ième siècle que le pays est la proie rêvée pour tous les colonialismes.

*******************************

Chapitre 2 : Le Sionisme

*******************************

Le « peuple » juif est « dispersé » dans le monde entier depuis plus de 2.000 ans ; c’est ce qu’on appelle la « diaspora ». Or c’est seulement à la fin du 19ième siècle que s’est répandu l’idée d’un état juif, idée soutenue seulement par celles de « terre promise ». C’est à la fin du 19ième siècle qu’est né le mouvement sioniste.

Pourquoi seulement à ce moment ? Est-ce simplement un hasard ou faut-il y chercher des causes profondes ?

Après la féodalité : apparition de la bourgeoisie et de l’état nationale.

1789 est une date ‘charnière’ de l’histoire. Elle marque la fin de la période féodale et le triomphe du système social en gestation depuis un certain temps : le capitalisme.

La féodalité était caractérisée par une multitude de petites communautés économiques, plus ou moins indépendantes, le plus souvent concurrentes ; les villes étaient fort peu développées et peuplées principalement d’artisans travaillant individuellement et des commerçants.

Le capitalisme va changer profondément cet état de fait.

Grace aux progrès de technologie (apparition des machines) et aux conquêtes coloniales (appropriation des matières premières), l’industrie se développe rapidement, les villes se peuplent d’un prolétariat, l’artisanat décline au profit des manufactures.

Le pouvoir n’appartient plus aux aristocrates de jadis, mais à ceux qui ont l’argent et le font fructifier en exploitant le travail du peuple. Cette nouvelle classe, c’est la bourgeoisie.

Un autre caractère important de cette période historique est l’unification progressive des mini-états féodaux en états nationaux. En effet le capitalisme naissant, placé dans la nécessité d’écouler les produits qu’il fabrique, a besoin d’un marché suffisamment étendu. C’est pourquoi la constitution des états nationaux est beaucoup plus rapide dans les régions où la bourgeoisie est la plus forte (France, Angleterre, Etats-Unis …).

N.B. Ce n’est que beaucoup plus tard qu’on assistera à l’éclatement des frontières nationales du capitalisme, sous la poussée des grands monopoles internationaux, avides de l’élargissement de leur marché aux dimensions de la planète.

En résumé, au 19ième siècle, on assiste donc à la formation, dans le cadre des états nationaux, d’un marché profitant à la nouvelle classe moyenne bourgeoise. C’est le nationalisme bourgeois.

Le Sionisme – une bourgeoisie sans marché.

Dans les régions d’Europe où la classe moyenne était soit relativement faible soit embryonnaire, la constitution de l’état national moderne s’est attardée jusqu’à la moitié du 20ième siècle. Ainsi en Italie, en Allemagne et dans les Balkans. Dans ces régions, les mouvements nationalistes bourgeois devaient lutter contre la dispersion féodale et le morcellement politique et contre l’hégémonie des bourgeoisies nationales qui les avaient précédées dans la formation de leur état.

Le sionisme est le résultat de ces grands changements historique qui ont affecté l’Europe.

Il est une réaction de la bourgeoisie juive traditionnelle contre les bourgeoisies européennes locales (principalement d’Europe orientale) qui sont entrées en lutte pour la direction de l’économie ; la bourgeoisie juive est peu à peu éliminée des secteurs économiques qu’elle occupe.

C’est dans ce sens qu’on peut expliquer le sionisme comme étant le mouvement national bourgeois juif à la recherche d’un marché qui lui soit propre.

La lutte a souvent pris parmi les européens non Juifs l’aspect de l’antisémitisme le plus violent.

En 1829, l’empire tsariste signe un accord commercial avec la France. Dans les provinces romaines de l’empire (Moldavie et Valachie), la bourgeoisie locale active a toujours été juive. L’accord commercial conclu, par l’entrée des richesses qu’il provoque, favorise le développement d’une bourgeoisie nationale romaine. Trente ans après, le pays est pour la première fois secoué par des vagues d’antisémitisme.

(Jallach El Azam, « Pour mieux comprendre le sionisme », revue Mawakef, Beirouth).

La « question juive » est donc aussi une question économique, c’est la concurrence entre deux bourgeoisies pour la conquête des marchés.

Inquiets de cette situation, un certain nombre d’intellectuels juifs lancent l’idée de rassembler les Juifs du monde entier dans une région donnée (en Uganda, en Argentine ou en Palestine). La bourgeoisie juive possèderait alors un marché exclusif, à sa mesure.

Le fameux slogan sioniste disait qu’il faut trouver « une terre sans peuple pour la donner à un peuple sans terre » doit donc plutôt se comprendre comme la nécessité de créer un marché sur mesure pour une bourgeoisie sans marché.

Ces désirs d’une constitution d’un état national arrivent à maturité vers la fin du 19ième siècle. Ils coïncident donc avec l’apogée du colonialisme européen, à la recherche de matières premières, de main d’œuvre à bon marché, de nouveaux débouchés.

Le colonialisme sioniste vient donc à son heure, il concorde avec les intérêts extérieurs de l’Europe.

Être Juif avant tout

Le sionisme devait lutter aussi contre les tentatives et les tentations d’intégration des Juifs en Europe, d’où l’ambiguïté et la confusion voulu entre Juifs et sionistes, entre antisionisme et antisémitisme.

« Le sionisme n’est pas seulement une idée générale, ni une conception philosophique et religieuse, c’est dans son essence même une lutte contre l’intégration ».

(Ben Gourion, « Gazette annuel de l’état d’Israël », 1952)

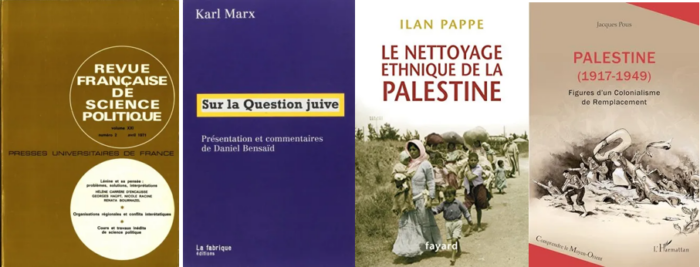

Le courant invitant les juifs à s’intégrer aux sociétés où ils vivent a été défendu par Karl Marx dans son « Etude de la question juive », parue en 1884.

Le sionisme a été sévèrement condamné par Lénine comme un projet colonialiste et un sabotage de la solidarité qui doit régner entre les travailleurs juifs et leurs frères européens.

(cf. le démêlés de Lénine avec la Bund et la Paolé Sion, partis socialistes n’acceptant comme membres que des Juifs.)

*****************************************************************

Chapitre 3 : Débuts de l’implantation sioniste en Palestine

*****************************************************************

Les premiers colons juifs

A la fin du 19ième siècle, le développement de la petite bourgeoisie nationale russe, sa prise en mains des commandes de l’économie, ses manifestations chauvines et systématiquement racistes (pogroms organisés par l’état) rejettent les Juifs des postes qu’ils avaient toujours occupés dans la vie du pays et les poussent à sortir du pays.

Dès 1882, quelques colonies agricoles juives se sont créées en Palestine. Les pionniers, pour la plupart originaires de Roumanie et de Russie, ignorent les notions les plus élémentaires de l’agriculture et s’endettent rapidement.

L’année même, ils doivent solliciter l’aide de l’étranger. Le baron E. de Rothschild (France) sera leur bienfaiteur. Bienfaiteur certes, mais également capitaliste averti : les colonies doivent fructifier. Le baron expédie sur place une administration chargée de faire obéir les colons et de mater les multiples insubordinations.

Peu à peu, les colons vont réaliser l’intérêt qu’il y a de faire travailler à leur place les fellahs (ouvriers agricoles arabes), qui constituent une main d’œuvre à bon marché. Les colons se transforment en “planteurs”. La colonisation juive est à ce moment une colonisation d’un type classique.

Palestine : futur état sioniste

En 1897, le mouvement sioniste est en pleine expansion. Il tient son premier congrès à Bâle, en Suisse. On examine d’abord les projets d’implantation juive en Uganda et en Argentine.

N.B. Les Juifs de Palestine se révèlent de farouches partisans de la colonisation juive en … Uganda, et ne cessent de vitupérer contre la maudite terre de Sion “pays de tombeaux et de cadavres”.

(Léemach, cité par Koestler, “analyse d’un miracle”, Paris, 1949).

La Palestine est finalement désignée comme le futur état sioniste. Ce choix est la conjonction de deux motivations :

L’une rationnelle, le désir de se placer sous la protection de l’impérialisme européen (anglais dans ce cas-ci), seule habilité à disposer du monde et de ses habitants à l’époque ; l’autre, irrationnelle, le désir de retour à la “terre promise”.

En 1900, le baron de Rothschld transfère ses colonies à la ‘Jewish Colonization Association’ (I.C.A.), association privée qui a pour objet le soutien de l’émigration juive dans le monde.

En 1901, création du Fonds National Juif, alimenté par les contributions individuelles de milliers de foyers juifs. Le but principal de ce fonds sera l’achat de terres qui deviendront “propriété inaliénable du peuple juif” et seront ainsi soustraites à la spéculation foncière.

En 1903, Hertzel, fondateur du mouvement sioniste, meurt. Les rêves des sionistes vont cependant lui survivre, car ils concordent avec les projets impérialistes de la Grande Bretagne dans le monde arabe.

La Grande-Bretagne entre en jeu : ses intérêts au Proche-Orient

En 1904, la Grande-Bretagne, craignant la concurrence de l’impérialisme allemand dans le monde, établit l’entente cordiale avec la France (pacte Lyautey – Kromer), qu’elle élargira sous Sir Henri Campbell-Bannerman, premier ministre libéral, à la Belgique, l’Espagne et la Hollande, en 1907.

C’est à ce moment que ce premier ministre anglais annonce la création d’une commission formée d’éminents professeurs d’université. Elle doit analyser les causes de la chute des empires précédents dans l’histoire et présenter des recommandations pour éviter ou du moins retarder la chute de l’Empire britannique.

Après avoir cité les raisons déterminant la chute des empires et rappelé les intérêts de l’Europe dans le monde, ce rapport pose la question décisive :

D’où pourrait provenir le danger menaçant l’Empire britannique en particulier et l’impérialisme européen en général ?

La réponse n’a pas tardé :

« Le danger réside dans le bassin méditerranéen, charnière entre l’occident et l’orient, et route de la Grande-Bretagne vers les colonies d’Extrême-Orient, route qui passe par le canal de Suez. En effet, de Rabat au Maroc jusqu’à Mersin en Turquie, il n’y a qu’un seul peuple jouissant d’une histoire commune, d’une civilisation commune, d’une langue commune : le peuple arabe. Là se trouvent toutes les possibilités d’une éventuelle renaissance nationale et les ressources d’une probable puissance ».

Le rapport demande alors :

« Quelle serait la situation si les aspirations de ces peuples venaient à se réaliser effectivement par l’union et que leurs efforts soient canalisés ?

La réponse est claire :

« La réalisation de ces aspirations porterait un coup décisif à l’Empire britannique. »

Pour se prémunir contre un désastre éventuel, la commission recommande aux grandes puissances le maintien de cette région à l’état démembré – (les Français en Afrique du Nord, les Anglais en Égypte et au Proche-Orient, les Turcs au Proche-Orient) – arriéré et en pleine ignorance. Elle recommande de lutter contre toute tentative d’union, qu’elle soit d’ordre intellectuel, spirituel ou surtout politique et territorial.

Le moyen le plus efficace est de séparer le bloc africain et le bloc asiatique par l’établissement sur le pont qui les relie d’un « puissant barrage humain », allié de la Grande-Bretagne et hostile aux habitants de la région : ce sera le rôle de la colonisation juive en Palestine.

Les intérêts impérialistes britanniques se retrouvent en parfait accord avec ceux du sionisme.

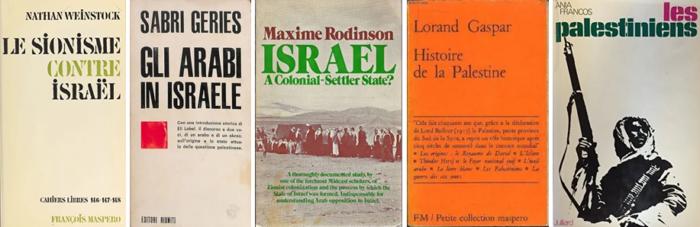

N.B. Au sujet des intérêts de la Grande-Bretagne au Proche-Orient, on pourra consulter les articles de M. Rodinson et K. Mohieddine dans « Les Temps Modernes », 1967, n° 253 bis, et la brochure « Gauche authentique, Gauche aventurière » du parti communiste libanais, Beyrouth.

La déclaration Balfour

En 1914, la première guerre mondiale éclate.

Les sionistes continuent leurs pressions sur la Grande-Bretagne pour la réalisation de leur intérêt commun : la création d’un état juif en Palestine.

Avant la fin de la guerre, le leader anglais sioniste Herbert Samuel présente dans un rapport au gouvernement britannique le projet de fondation en Palestine d’un état juif sous contrôle anglais. Il propose « d’y grouper 3 à 4 millions de Juifs européens » et se justifie en ces termes : « Nous posséderons de cette façon un nouvel état ami avoisinant l’Égypte et le canal de Suez ».

Des négociations d’ordre pratique sont ouvertes entre l’Angleterre et les deux leaders sionistes Rothschild et Weizman.

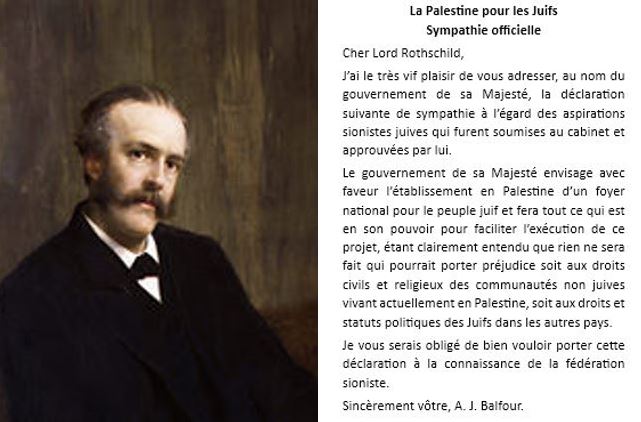

En novembre 1917, ces contacts aboutissent à la déclaration de Balfour, alors ministre des Affaires étrangères britanniques :

Cher Lord de Rothschild,

J’ai le très vif plaisir de vous adresser, au nom du gouvernement de sa Majesté, la déclaration suivante de sympathie à l’égard des aspirations sionistes juives qui furent soumises au cabinet et approuvées par lui. Le gouvernement de sa Majesté envisage avec faveur l’établissement en Palestine d’un foyer national pour le peuple juif et fera tout ce qui est en son pouvoir pour faciliter l’exécution de ce projet, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui pourrait porter préjudice soit aux droits civils et religieux des communautés non juives vivant actuellement en Palestine, soit aux droits et statuts politiques des Juifs dans les autres pays.

Je vous serais obligé de bien vouloir porter cette déclaration à la connaissance de la fédération sioniste.

Sincèrement vôtre, A. J. Balfour.

Il est important de signaler qu’un an et demi avant la déclaration de Balfour, un traité d’alliance entre la Grande-Bretagne et Hussein Ben Ali, chérif de La Mecque, fut signé, et dans lequel il est question de l’indépendance des pays arabes, entre autres, la Palestine.

N.B. Hussein Ben Ali est le père de Fayçal, futur roi d’Irak et d’Abdallah, futur roi de Jordanie, par la grâce de la Grande-Bretagne.

En échange de ces promesses d’indépendance, les Arabes devaient combattre les Turcs et les Allemands.

« Le gouvernement britannique m’a chargé de vous assurer que l’Angleterre n’a nullement l’intention de signer un traité de paix ne mentionnant pas parmi les conditions essentielles, l’indépendance et l’unité des peuples arabes, depuis Mersin au Nord jusqu’à l’océan Indien au Sud, exception faite d’Aden et depuis le Golfe Persique à l’Est jusqu’à la Mer Rouge, le Sinaï et la Méditerranée à l’Ouest ».

(Lettre de Mac Mahon, haut-commissaire anglais au Caire, à Hussein Ben Ali, le 13 décembre 1915).

Cette manœuvre politique d’accord avec les Arabes s’explique : l’Angleterre a besoin d’eux pour vaincre les Turcs au Moyen-Orient.

« La contribution arabe a été décisive dans la détermination de la victoire des alliés. »

(Général Allenby, rapport officiel au ministère britannique le 18 juin 1918).

La volonté d’indépendance des Arabes nuit cependant à la politique coloniale anglaise.

L’Angleterre obtient le mandat sur la Palestine

En août 1918, après que la Palestine ait été libérée des Turcs, l’Angleterre, malgré ses promesses aux Arabes et, à leur grande surprise, réunit les terres palestiniennes sous le contrôle du « service des terres occupées de l’ennemi ».

Cette administration militaire commence tout de suite la mise en application de la déclaration de Balfour : elle autorise une mission juive, sous la direction de Weizman, à venir de Londres, afin de participer à l’édification du pays.

En janvier 1919, au congrès de Versailles, les Arabes réclament l’application des accords Hussein – Mac Mahon.

Officiellement, et pour la première fois, les sionistes annoncent la promesse de Balfour, en rappelant le consentement total des alliés à ce sujet.

L’Angleterre prétend que dans ses promesses aux Arabes, il n’était pas du tout question de la Palestine ; elle ajoute que l’importance de ses intérêts dans cette région la met dans l’impossibilité de tenir de telles promesses.

La délégation américaine propose d’envoyer en Palestine une commission d’enquête dans le but de s’assurer des véritables désirs du peuple palestinien pour le choix de son régime politique.

Cette commission, la commission King-Crane, dans le rapport complet de ses enquêtes, déclare le 28 août 1919, après l’énoncé du principe de Wilson du libre consentement des nations à disposer d’elles-mêmes :

« En considérant que ce principe doit être généralisé et en tenant compte des désirs des Palestiniens, nous sommes dans l’obligation d’avouer que les habitants non-juifs, soit 95% de la population, refusent la promesse de Balfour et l’immigration juive (nous ajoutons : qui a déjà commencé, cf. ‘originalité de la colonisation juive’) et qu’ils réclament leur indépendance, c’est-à-dire le départ des Anglais. ».

« Le fait d’imposer une immigration juive à un peuple qui a un tel état psychologique et de telles aspirations à la liberté n’est qu’une contradiction du principe de Wilson que nous venons d’énoncer. ».

Ce rapport n’a eu aucun effet sur la Grande-Bretagne et aucun écho auprès du président Wilson lui-même.

Le 25 avril 1920, le Conseil Supérieur des Alliés se réunit à San Remo et décide, conformément à l’article 22 de la charte de la Société des Nations, la mise de la Palestine sous mandat britannique.

Le texte du mandat fait allusion à la déclaration de Balfour et au consentement des alliés à la création d’un foyer national pour les Juifs. Les aspirations des Arabes palestiniens, désignés négligemment par la périphrase ‘populations non-juives’, sont passées sous silence.

Originalité de la colonisation juive : ‘Produit juif et travail juif’

De 1900 à 1914, on peut distinguer en Palestine trois formes de colonisation juive :

* Les colonies de l’I.C.A., succédant à celles de Rothschild ;

* La colonisation planifiée par les organisations sionistes ;

* Les orangeraies des capitalistes juifs privés.

Dans les trois cas, une mise de fonds considérable est nécessaire : ainsi, l’installation d’une famille de colons coûte plus ou moins mille livres sterling. Le colon juif originaire d’Europe a un niveau de vie élevé et ne peut concurrencer le fellah pour la production de légumes et de céréales.

Les agriculteurs juifs en viennent très rapidement (recherche de profit) à exploiter systématiquement la main d’œuvre locale.

La colonisation juive est à ce moment une colonisation ‘classique’ : exploitation par des colons étrangers de la main-d’œuvre locale d’un pays.

Le facteur nouveau va être l’opposition entre les colons installés et les nouveaux immigrants juifs, à la recherche d’un emploi. Ceci, surtout à partir de 1904-1905, moment de la seconde vague de colonisation sioniste – l’échec de la révolution russe de 1905 a jeté de nombreux juifs dans les bras du sionisme. Pour la plupart, les nouveaux immigrants sont de jeunes occidentaux, d’extraction petite bourgeoise, au niveau de vie élevé, inhabiles en agriculture (d’après Van De Velde, 43% d’entre eux ont fait des études universitaires, techniques, …)

Ces nouveaux immigrants vont imposer les mots d’ordre : travail juif et produit juif.

Que signifient ces mots d’ordre ?

Les patrons juifs, comme tous les patrons, recherchent le profit maximum. Ils ont intérêt et tendance à employer les paysans arabes et non les immigrants, et ceci, pour trois raisons :

* Le paysan juif est moins habitué aux conditions climatiques et donc moins résistant ;

* Le fellah est plus habile à travailler la terre que le petit bourgeois juif débarquant d’Europe ;

* Le paysan palestinien, au niveau de vie peu élevé, se contente d’un salaire inférieur à celui de l’immigrant juif.

L’immigrant juif n’est pas compétitif sur le marché du travail.

La préférence des employeurs pour les paysans palestiniens allait donc sérieusement freiner l’immigration juive, et par là même, nuire aux projets sionistes de transformation de la Palestine en une colonie de peuplement.

Les organisations sionistes ont donc intérêt à exclure systématiquement la main d’œuvre arabe du circuit de production et à pousser à la création d’un marché juif fermé : un marché où le producteur, l’intermédiaire et le principal consommateur sont juifs.

N.B. L’application des mots d’ordre ‘Travail juif, produit juif’ n’ira pas sans heurts : ainsi, en 1905, à Petah Tikva, les colons installés organisent le boycott des travailleurs juifs nouveaux immigrés.

Les conséquences de ces mots d’ordre sont :

* L’exclusion de la main-d’œuvre arabe de la production va transformer un nombre de plus en plus grand de paysans palestiniens en sous-prolétaires gravitant autour des villes. Le marché arabe, en effet, ne possède pas la même vitalité que le marché juif, parce que trop soumis aux féodaux conservateurs. Sa force financière ne se compare en rien à celle des juifs qui bénéficient de l’aide importante des organisations sionistes dans le monde. Sa force technique est très inférieure à celle des intellectuels juifs immigrés.

* La formation du marché juif va enlever aux masses arabes (aussi bien fellahs dépossédés de leurs terres que sous-prolétariat des Juifs), la faculté d’agir efficacement sur tous les leviers de l’économie en cas de grèves et révoltes.

Nous verrons plus loin les conséquences de ce phénomène (cf. La révolution de 36-39).

En conclusion, l’application de ces mots d’ordre met fin à la colonisation ‘classique’ de la Palestine.

La colonisation juive devient une colonisation de peuplement : elle jette le peuple palestinien en dehors de ses terres et l’oblige à combattre de l’extérieur.

(Fellah : paysan, petit propriétaire agricole au Moyen-Orient)

********************************************************************

Chapitre 4 – Le mandat britannique en Palestine 1920 – 1948

********************************************************************

En 1918, la population de la Palestine comprend 57.000 Juifs et 700.000 Arabes.

La Grande-Bretagne, à qui est confiée la tâche d’orienter et d’aider le peuple palestinien à se gouverner par lui-même, conformément à la charte de la Société des Nations, désigne comme premier haut-commissaire Sir Herbert Samuel, célèbre sioniste et prédicateur de la création d’Israël.

Après avoir rendu l’administration à 100% juive, Samuel ouvre les portes de la Palestine à une émigration juive illimitée. Il distribue aux Juifs 500 km2 de terres domaniales ; il adjoint à l’état, à la suite d’une décision royale, 22 villages de la plaine Ben Amer, qu’il cède à l’association sioniste. Il attribue à la société Roterberg (*) le monopole d’exploitation des eaux du Jourdain, ainsi que celui de l’extraction des sels et des minerais de la Mer Morte durant 75 ans.

(*) Dans les années 1930, un immigrant juif russe en Palestine, Pincus Rotenberg, décida d’exploiter la puissance du fleuve au confluent du Jourdain avec le fleuve Yarmouk pour construire une centrale hydroélectrique qui, jusqu’à sa destruction pendant la guerre israélo-arabe de 1948, a produit 40 % de l’électricité pour la Palestine.

La politique anglaise pendant le mandat

La Grande-Bretagne, nous l’avons vu, désire maintenir son emprise sur le Proche-Orient. Cette région est essentielle au point de vue économique : la contrôler, c’est contrôler le pétrole arabe. Cette région est essentielle au point de vue stratégique : la contrôler, c’est contrôler le canal de Suez, route des colonies extrême-orientales (Inde).

La Grande-Bretagne, nous l’avons vu, désire obtenir dans la région de la Palestine un allié sûr, un état lié au capitalisme et à l’impérialisme européen ; ceci explique les encouragements qu’elle prodigue au mouvement sioniste.

La montée du nationalisme arabe palestinien rend la politique britannique complexe (le terme est faible). L’écheveau inextricable des promesses contradictoires des anglais aux Sionistes d’une part, aux féodaux arabes de l’autre, durant la guerre 14-18, illustre parfaitement cette politique.

Jouer les Juifs contre les Arabes et vice-versa, c’est l’application de l’antique politique coloniale : diviser pour régner.

L’Angleterre n’a plus dès lors qu’à prendre le rôle de la ‘médiatrice-forcée-et-de-bonne-volonté’.

En fin de compte, cette politique de bascule entraîne les britanniques dans la spirale de la violence, à cause des passions nationalistes qu’elle a aidées à s’exacerber.

Pour faire le résumé de la politique anglaise durant le mandat, on est forcé de présenter un schéma simple et cyclique qui se reproduit invariablement lors des émeutes et des révoltes palestiniennes en 1920, 1922, 1928, 1929, 1933 :

* Encouragement aux Sionistes ;

* Opposition palestinienne ;

* Création de commissions dont les rapports, à chaque fois plus critiques envers la politique britanniques, sont enterrés d’avance (cf. Annexe : la valse des commissions) ;

* Restriction momentanée de l’immigration juive ;

* Encouragement aux Sionistes ;

* …

Les différentes volte-face de la politique britannique peuvent s’expliquer par :

* La nécessité pour les Britanniques de ne pas exacerber le nationalisme arabe, tout en favorisant l’implantation des colonies juives.

(“A little loyal Jewish Ulster in a sea of potentially hostile Arabism” – « Petit Ulster juif loyal, dans une mer d’arabisme potentiellement hostile » (Storrs, « Orientation », Londres, 1946).

* Les querelles entre le Colonial Office et le War Office, favorables en général au sionisme et le Foreign Office, favorable en général à une politique ménageant les Arabes.

De toutes manières, le sionisme, allié naturel des Britanniques, est, en Palestine, un merveilleux abcès de fixation qui s’avèrera d’autant plus précieux qu’il menace réellement les intérêts arabes.

L’entreprise sioniste détourne contre les immigrants juifs le courant anti-impérialiste et anticolonialiste des masses arabes.

Les masses arabes ne réalisent pas que la colonisation sioniste, bien que possédant sa vitalité propre (qui d’ailleurs la conduira à affirmer son indépendance en 1948, contre l’Angleterre) n’est en réalité à ce moment qu’un pion joué par l’impérialisme.

Les masses arabes ne réalisent pas que la contradiction principale se trouve entre le colonisé (eux-mêmes) et le colonisateur réel (l’Angleterre).

Ce n’est qu’en 36-39 qu’elles commenceront à porter leurs coups les plus violents contre les Britanniques. Or, à cette époque, le sionisme est déjà très fortement implanté en Palestine.

La révolution de 1936-1939

La révolution de 1936-1939 et les circonstances de son déroulement offrent un des meilleurs exemples historiques pour l’étude de la question palestinienne.

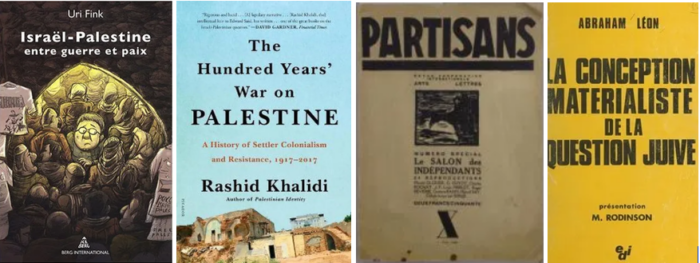

La révolution est le paroxysme de la lutte palestinienne contre le mandat britannique et la présence colonialiste sioniste ; elle a succédé à de longues années de lutte pacifique, pétitions, manifestations, grèves, … (nous n’avons pas mentionné ces faits ; pour plus de détails, se reporter à N. Weinstock, Le sionisme contre Israël, Paris, 1969.).

Sa valeur principale vient de sa large assise populaire et se confirme par l’opposition active des familles bourgeoises féodales et religieuses.

Première période de la révolution

Cette période débute réellement le 14 octobre 1935.

Les opérations révolutionnaires de lutte armée sont conduites par Izz ad-Din al-Qassam.

NB : Avant de commencer la révolution, al-Qassam avait demandé au Mufti de Jérusalem, El Hussein, de le désigner comme prédicateur itinérant de la lutte armée ; le Mufti avait refusé. Il faut préciser que le Mufti El Hussein, futur collaborateur des nazis, avait été nommé par un sioniste anglais à ses fonctions, alors qu’il n’avait pas la qualification requise.

Izz ad-Din al-Qassam ne se décourage pas, mais il est tué le 14 octobre 1935, avec tous ses compagnons, par les troupes britanniques.

Le mouvement d’al-Qassam n’a rien pu réaliser de ses grands objectifs, mais il a mis les leaders des grandes familles féodales et le colonialisme anglais devant un défi populaire.

La semaine même de la mort d’al-Qassam, les chefs féodaux (qui avaient refusé d’assister à ses funérailles), se réunissent avec le haut-commissaire britannique sous prétexte d’étudier les revendications du peuple palestinien.

Seconde période

Cinq mois après, le 15 avril 1936, les cellules clandestines d’al-Qassam se ressaisissent et se lancent de nouveau dans la lutte. La révolution se répand du nord au sud. Le 19 avril, la ville de Jaffa est le centre d’une insurrection populaire : la Grande-Bretagne détruit complètement plusieurs quartiers de la ville.

Cette répression pousse les ‘comités nationaux’ (formés par initiative populaire) à décréter une grève générale. Celle-ci va durer 6 mois : c’est une des plus longues de l’histoire.

NB : La durée même de cette grève montre la force du mouvement palestinien et de ses motivations. Mais elle en montre aussi la faiblesse : la grève n’atteint pas ses objectifs. En effet, la puissance du marché juif indépendant (cf. chapitre ‘Originalité de la colonisation juive’) se fait sentir en supprimant la portée économique de la grève arabe. Cette puissance enlève aux Arabes le contrôle de tous les leviers de commande de l’économie.

En outre, la paralysie du marché arabe permet le renforcement du secteur économique juif (construction du port de Tel Aviv et de routes stratégiques).

L’existence et le développement du marché juif sont à la fois causes et conséquences de l’échec du mouvement de grève et de la révolution de 36-39.

(On pourra se référer aux études du Dr Bauer, de l’université de Jérusalem et aux articles d’E. Lobel, économiste israélien).

Le 25 avril 1936, les ‘comités nationaux’ mentionnés plus haut imposent au conseil islamique (dirigé par le Mufti de Jérusalem) et aux cinq partis traditionnels (cinq parce que cinq familles rivales) de se dissoudre et de former le haut comité arabe, pour conduire la lutte populaire représentée par la grève générale et la révolution armée.

Le haut comité arabe, dominé par les féodaux et les bourgeois palestiniens, ne tarde pas à dévier le sens du mouvement en répandant des illusions sur un changement possible de l’attitude du gouvernement britannique.

Les dirigeants féodaux arabes de Transjordanie, d’Arabie Saoudite, d’Irak et nu Yémen interviennent en faveur de la réconciliation avec les Britanniques. En dépit de l’opposition populaire, le haut comité arabe se dépêche de sortir un communiqué acceptant la médiation des régimes arabes et décrétant l’arrêt de la grève et des troubles pour le 12 octobre 1936.

NB : Les féodaux, qui au début ‘soutiennent’ la grève, s’opposent violemment à celle-ci lorsque se rapprochent la période de la cueillette et donc un danger de manque à gagner.

Bel exemple de nationalisme bien compris !

Troisième période

Elle commence par l’assassinat du gouverneur anglais du Nord, Andrews, le 27 septembre 1937.

Le Haut Comité Arabe publie un communiqué dénonçant l’incident.

La répression britannique est impitoyable. Elle est affrontée par une violence populaire qui se dirige aussi contre les politiciens vendus, les vendeurs de terres aux sionistes, les membres de la police et de l’armée qui soutiennent l’occupation.

Au début de 1938, la révolution a atteint sa maturité et est parvenue à s’implanter dans de vastes régions. Mais l’absence d’une direction politique claire et radicale, la puissance militaire anglaise et sioniste, ainsi que les trahisons des bourgeois et féodaux arabes la feront finalement échouer.

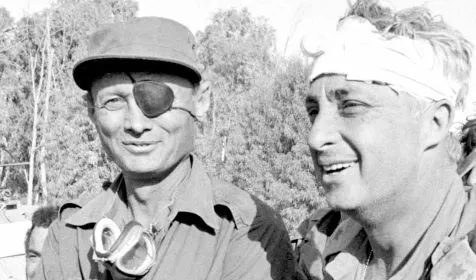

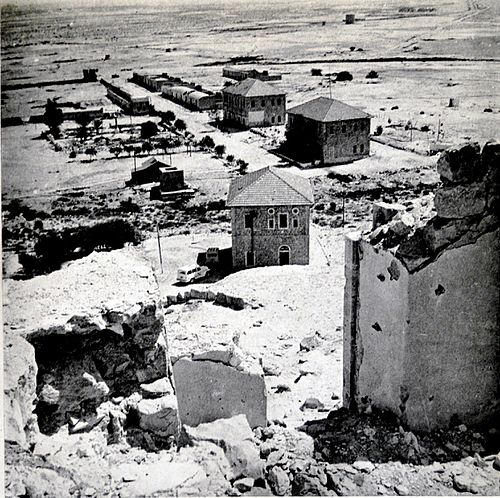

N.B. C’est de cette époque que date une politique anglaise, perpétuée en Israël après 1948 :la ‘responsabilité collective’ des habitants d’un village, l’obligation d’hébergement des troupes, l’installation de la loi martiale, l’habitude du dynamitage des maisons (dans lequel s’illustre Moshe Dayan, alors lieutenant du baroudeur anglais Wingate). Selon les sources, de 20.00 à 30.000 soldats britanniques seront envoyés en Palestine. L’équivalent de 17 bataillons d’infanterie s’y trouveront en 1938. Dans le même temps, les Britanniques, tout en ne reconnaissant pas la milice armée juive (Haganah), engage 2.700 supplétifs juifs.

Principales leçons de la révolution de 1936 à 1939

* Les travailleurs dans les villes et les paysans dans les campagnes sont l’âme de cette révolution et ce sont eux qui ont pris l’initiative de la déclencher.

* Les directions féodales et bourgeoises réactionnaires ont toujours été évidemment contre la révolution. Si elles ont essayé au début d’en profiter, elles n’ont pas manqué de se retourner contre elle par après, en communiquant aux anglais les plans des révolutionnaires et les endroits où ils se cachent et se réunissent : en formant des troupes de choc ‘brigades de la paix’ qui poursuivent les révolutionnaires, commettant des crimes dans les villages favorables au mouvement, en planifiant l’assassinat des leaders palestiniens.

* L’absence d’une direction révolutionnaire efficace et cohérente est un facteur important de l’avortement du mouvement.

* Un autre facteur important de l’avortement est l’échec des armes traditionnelles de lutte (grève), suite à l’existence d’un secteur économique juif développé.

Le livre blanc : la révolte ‘récompensée’

En 1937-1938, l’Angleterre, alertée par la gravité de la situation, et maintenant que la révolte est presque écrasée, va répondre aux événements par sa politique traditionnelle : la commission.

Celle-ci propose le partage de la Palestine en deux états : l’un juif, l’autre arabe.

Cette ‘solution’ est rejetée par les deux communautés (cf. Annexe : La valse des commissions).

En mai 1939, par la publication du ‘Livre Blanc’, l’Angleterre renonce au projet de partage de la Palestine. Les révoltes du peuple palestinien et la situation internationale (la veille de la seconde guerre mondiale empêche les anglais de laisser trop de troupes en Palestine) la poussent à certaines ‘concessions’.

Le Livre Blanc de Malcolm McDonald se prononce pour l’indépendance de la Palestine, au terme d’une période de 10 ans. Cependant, la domination anglaise ne cessera que ‘si la situation le permet’, c’est-à-dire, en clair, si les sionistes acceptent la majorité arabe !

D’autre part, il limite l’immigration juive à 75.000 personnes durant 5 ans et limite le niveau des transactions foncières.Le Livre Blanc ne pouvait satisfaire ni les arabes ni les sionistes : il sera rejeté par les deux communautés.

Ce ‘revirement’ de la politique anglaise n’a pas pour objet de rendre droit et justice aux Arabes ni de reconnaître au peuple palestinien le droit à l’autodétermination. Car tout au long de cette période, l’Angleterre œuvrait tantôt secrètement, tantôt ouvertement, pour préparer une Palestine juive, aussi bien par le nombre d’habitants que par l’économie.« Nous avons convenu avec la Grande-Bretagne qu’elle nous attribue une Palestine juive comme la Grande-Bretagne est anglaise. » (Weizman, Mémoires, Paris).

« Si la responsabilité incombe en partie aux grandes puissances colonialistes, elle incombe essentiellement à la Grande-Bretagne, pays colonisateur et mandaté depuis 1918. C’est elle qui est responsable de la crise humaine en Palestine, la position commune de gouvernements successifs a été le parti pris pour le sionisme et la collaboration avec lui ». (A. Toynbee, directeur de l’Institut royal des Recherches Internationales, Études historiques, Tome II).

Annexe : ‘La valse des commissions’

Au début des années 20, une série d’émeutes ont lieu en Palestine. Ces émeutes sont le pendant palestinien des mouvements insurrectionnels d’Égypte, d’Irak et de Syrie. Ces mouvements ont pour but l’accès à l’indépendance.

Face à cette série d’émeutes, l’Angleterre va poursuive la politique bien connue de ‘l’encommissionnement des problèmes’ :

– Création d’une commission pour calmer l’agitation ;

– On ne tient pas compte des rapports de ces commissions ;

– Renforcement du pouvoir répressif (armée et police).

En avril 1920, l’Angleterre met sur pied la commission d’enquête militaire. Son rapport montre que les causes des émeutes palestiniennes sont :

– La déception des Arabes, lors de la non application des accords Hussein – Mac Mahon ;

– Leur opposition à la promesse de Balfour ;

– Leur opposition à l’immigration juive et leur demande de l’autodétermination.

Face à cette accusation directe, la GB ignore le rapport et interdit sa publication en Palestine.

En mars 1921 une autre révolte éclate.

L’Angleterre se hâte de désigner une nouvelle commission. Le rapport de cette commission ‘Haycraft’, présenté à la Chambre des Communes, résume ainsi les causes de la révolte :

– Le refus opposé par la GB aux aspirations du peuple palestinien ;

– L’opposition des Palestiniens à l’afflux permanent d’immigrés juifs ;

– La demande des Palestiniens du droit à l’autonomie.

Le sort de ce rapport est identique à celui des précédents.

En 1926, suite à l’amplification de l’insurrection arabe, une autre commission, celle de Shaw, constate que l’ordre sera définitivement rétabli si l’on :

– Met un terme à l’expropriation des Arabes (le secteur économique juif commence à devenir de plus en plus important).

– Met un terme à l’immigration juive.

– Accorde aux Arabes l’autonomie.

L’Angleterre parvient à mater les émeutes et révoltes successives.

Durant la répression sanglante qui va clore la révolution palestinienne de 1936-1939, les Britanniques dépêchent sur les lieux une ‘commission royale’, la commission Peel, qui constate évidemment que :

« Les causes sous-jacentes des troubles sont les mêmes qu’en 1920, 1921, 1926, 1933. ».

Après avoir fait le bilan de la situation, la commission conclut :

« Les promesses faites par les Anglais, d’une part aux Arabes, d’autre part aux Sionistes, sont irréalisables en même temps. ».

Elle propose le partage de la Palestine en deux états, l’un arabe, l’autre juif.

Les Arabes et les Juifs rejettent tour à tour cette proposition.

Pourquoi le refus arabe ?

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

– La solution avancée conduit à la division de la Palestine et à la création d’un état juif : les Arabes désirent une Palestine unie et indépendante.

– La proportion des communautés dans l’état juif envisagé est de 50% d’Arabes et de 50% de Juifs, alors que dans cet état juif, les Arabes possèdent 80% des terres.

– Le rapport recommande des ‘échanges d’habitants’. Il précise que les Arabes dans l’état juif seront 325.000, alors que les Juifs dans l’état arabe ne seront que 1.250.

Un tel échange de population, un tel projet de partition ne pouvait apparaître que comme un cadeau des Anglais aux sionistes.

Pourquoi le refus sioniste ?

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Au cours de leur congrès en Suisse, les sionistes rejettent le projet qu’il juge en contradiction avec la déclaration Balfour, et les promesses anglaises de réaliser sur toute la Palestine un état juif.

En novembre 1938, la commission Woodhead, envoyée en Palestine par la Grande Bretagne, confirme cependant, l’impossibilité de réaliser un tel projet de partition.

LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Les tensions existantes entre le Yichouv (communauté juive en Palestine) et les britanniques du fait de l’opposition de ceux-ci à l’accueil des réfugiés (disposition du “Livre Blanc”) se calment avec la déclaration de la guerre et la menace allemande au Moyen Orient.

N.B. A propos des réfugiés, on assiste, durant les années 1936-1940, à un renforcement de la législation en France, en Belgique, aux Pays-Bas. Les réfugiés, juifs et militants antinazis, se voient refoulés aux frontières ou emprisonnés. En juin 1941, les Etats-Unis interdisent l’accès de leur territoire aux rescapés de l’Europe occupée, dont les proches parents vivent aux USA. En 1943, seule 4.705 juifs sont autorisés à émigrer. Depuis le 8 mai 1945, jusqu’au 21 octobre 1946, seuls 4767 “personnes déplacées” sont admises à émigrer aux USA (Heruwitz, “The struggle for Palestine”, New York, 1950).

La collaboration qui s’installe entre le Yichouv et les britanniques aura pour conséquence la constitution définitive et le renforcement de la milice armée juive (Haganah et Irgoun).

Ainsi, en 1942, 43.000 juifs de Palestine se trouve sous les armes.La guerre va également modifier le visage économique de la Palestine. L’Angleterre n’est plus à même d’imposer sa marchandise : c’est bien sûr le secteur économique juif, doté d’une organisation moderne, disposant de réserves de main d’œuvre qualifiée qui bénéficie de l’expansion. On estime à 113.000.000 de livres les dépenses militaires nettes des forces armées en Palestine durant la période 1939-1944.On assiste à un développement foudroyant de l’industrie et de la culture des céréales.Le boum économique complète les caractéristiques nationales du Yichouv. Il a maintenant son industrie, son agriculture, sa milice, des institutions sociales et culturelles, son quasi-gouvernement (résultat de sa collaboration à l’administration durant le mandat).

La tutelle britannique devient un joug.Les conséquences politiques de cet état de fait ne vont pas tarder. En mai 1942, à l’hôtel new yorkais Biltmore, les sionistes américains adoptent une nouvelle plate-forme politique qui sera entérinée quelques mois après par le comité restreint du conseil général de l’organisation sioniste à Jérusalem. Ce programme exige une immigration juive illimitée en Palestine, sous le contrôle de l’Agence Juive (organisation politique et financière sioniste), l’établissement d’un état juif sur toute la superficie du pays et la création d’une armée juive. Ce programme est adopté sous l’impulsion de Ben-Gourion. Il reprend la presque totalité des thèses des révisionnistes d’extrême droite (scission du mouvement sioniste qui, dans les années 1920, réclamait l’occupation militaire de la Palestine et proposait le gouvernement de la majorité arabe par la minorité juive).

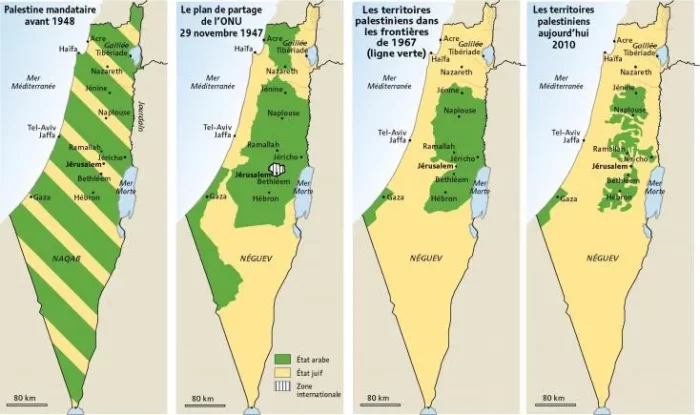

LE PARTAGE DE LA PALESTINE : l’intervention de l’O.N.U.Le 10 décembre 1946, Atlee invite les arabes palestiniens et les juifs, à Londres, à un congrès pour l’étude du problème de la Palestine. Il présente le projet Morrison de partage de la Palestine en trois zones :

– Une zone juive groupant la totalité de le pleine côtière, la Galilée et le Nord du Neguev.

– Une zone comprenant Jérusalem et les lieux saints.

– Une zone arabe réunissant le reste des terres palestiniennes.

Le projet autorise en outre la poursuite de l’immigration juive.

Il ne diffère en rien des précédents. Les arabes s’y opposent :

– Ils refusent tout partage.

– Ils constatent que la proportion des arabes dans la zone juive envisagée est supérieure à celle des juifs dans la zone arabe.

– Ils refusent l’immigration juive qui constitue de fait un danger pour eux.

Au même congrès, les arabes présentent un contre-projet :

– Ils proposent la constitution d’un gouvernement provisoire où chaque communauté serait représentée proportionnellement au nombre de ces sujets. Ce gouvernement devrait dresser, pour les élections, un registre de tous les arabes et tous les juifs installés en Palestine avant 1946.

– Ils proposent que tous les habitants ainsi recensés de la Palestine participent ensuite à l’élection d’une assemblée législative où les proportions des communautés soient respectées.

– Ils proposent que le gouvernement provisoire élabore un projet d’une constitution, qui doit tenir compte des deux impératifs suivants :

a) Faire de la Palestine un état uni, démocratique, muni de sa constitution et d’une assemblée représentative élue par la voix d’un vote au premier degré.

b) Garantir le respect des lieux saints et la liberté de culte.

– Ils proposent de stopper l’immigration juive jusqu’à nouvel ordre du gouvernement.

– Ils proposent qu’après l’élaboration de la constitution, on procède à des élections générales, on désigne le chef de l’état Palestinien, on déclare l’indépendance de la Palestine.

Ce projet surprend les politiciens anglais et sionistes car, pour la première fois, les arabes acceptent de tenir compte des juifs immigrés en Palestine et de leur contribution à l’auto-détermination. Les arabes reconnaissent les droits des juifs en tant que citoyens et en tant que groupe religieux et national au sein du peuple et du gouvernement d’une Palestine unie.

Malgré cet esprit de compréhension de la part des arabes, la Grande Bretagne s’oppose au projet. Les sionistes, quant à eux, réclament la constitution de l’état juif conformément à la promesse de Balfour.

L’Angleterre, dans l’impasse, reprend le rôle de “médiatrice-forcée-et-de-bonne-volonté”.

“La Grande Bretagne a échoué dans son entreprise d’arbitrage entre les deux parties. Elle n’a pas réussi à installer les juifs en Palestine sans compromettre la sécurité des habitants arabes. Sa situation fut aggravée par l’intervention des Etats-Unis qui usèrent de leur influence pour permettre à des milliers de juifs d’affluer vers la Palestine. Il est injuste d’accorder aux juifs nouveau-venus les mêmes droits qu’aux arabes autochtones possesseurs des terres. L’Angleterre ne peut pas imposer par la force une solution définitive et se trouve dans l’obligation de remettre l’affaire à l’O.N.U.”

(Discours du premier ministre Bevin à la Chambre des Communes le 27 février 1947.)

Au début d’avril 1947, l’Angleterre envoie une note au secrétaire général des Nations Unies, demandant à discuter l’affaire palestinienne au cours d’une séance extraordinaire.

L’Angleterre ne veut nullement renoncer au mandat.

“Nous n’allons pas aux Nations Unies pour renoncer au mandat (…) Nous demandons leur avis quant à la manière d’administrer le mandat.” (Le secrétaire aux Colonies Creech-Jones, cité par Hurewitz dans “The Struggle for Palestine”, New York, 1950)

La séance extraordinaire demandée par l’Angleterre a lieu le 28 avril 1947. L’assemblée désigne une commission d’enquête internationale.

Cette commission élabore deux projets de partage. Il faut noter qu’aucune consultation de la population de la Palestine n’est prévue par l’O.N.U.

Projet de la majorité

– Un état arabe de 12.000 km² de superficie et 735.000 habitants dont 10.000 juifs.

– Un état juif de 14.200 km² de superficie et 905.000 habitants dont 507.000 arabes possédant les deux tiers des terres.

– Une zone internationale à Jérusalem comportant 205.000 habitants dont 100.000 juifs.

Le projet de la majorité est en fait conçu de manière à inclure dans la zone juive la quasi-totalité de la population juive déjà immigrée au détriment de toute autre considération.

Projet de la minorité

– Un état arabe et un état juif dans une confédération.

Le 27 septembre 1947, l’assemblée de l’O.N.U. étude le rapport des deux projets.

Les USA qui, en fait, contrôlent les Nations Unies, approuvent l’idée d’un partage et mettent tout en œuvre pour le projet de la majorité soit adopté.

Le délégué anglais tente une dernière fois de maintenir le mandat britannique en Palestine ; il annonce une évacuation définitive et précipitée des troupes britannique, escomptant que son pays sera rappelé en Palestine, suite aux désordres qui vont y éclater immanquablement.

Mais l’Angleterre n’est plus la maîtresse du jeu : les américains ont pris en main le destin du Proche-Orient et celui du sionisme, comme ils prendront plus tard en mains le destin d’Israël.

N.B. Le retrait précipité de l’armée britannique favorise les milices sionistes face aux faibles troupes des régimes arabes corrompus. (cf. chapitre “La guerre de 48”)

Le 29 novembre 1947, le projet de la majorité est adopté par 33 voix pour, 13 voix contre et 10 abstentions. Cette majorité est péniblement obtenue grâce aux pressions éhontées des Etats-Unis et du lobby américain sioniste sur les délégations.

N.B. En avril 1941, les sionistes américains ont mis sur pied l'”American Palestine Comitee” : groupe de pression de 700 personnes environ, dont 6 sénateurs et 143 députés.

En fait, le projet voté ne sera pas réalisé ; c’est la guerre de 1948 qui décidera du partage territorial et imposera Israël à la Palestine et a son peuple.

*************************************

Chapitre 5 – La Guerre de 1948

*************************************

L’adoption du projet de partage de la Palestine porte à son paroxysme la série d’incidents, attentats et assassinats qui se sont succédés en Palestine depuis la fin de la guerre.

Devant le pourrissement des relations intercommunautaires, devant son incapacité à maintenir l’ordre, devant l’obligation d’appliquer une politique contraire à son intérêt (la perte du mandat), la Grande Bretagne adopte une attitude d’obstruction : elle refuse de communiquer le calendrier du retrait des forces militaires et de l’administration, le calendrier du transfert du pouvoir ; elle adopte une politique d’abandon des responsabilités qui lui sont confiées par l’O.N.U. Elle retire précipitamment ses troupes, laissant les adversaires face à face.

La veille de l’expiration du mandat, le 14 mai 1948, David Ben-Gourion proclame à Tel Aviv la naissance de l’état d’Israël.

Le lendemain, conformément aux décisions de la ligue arabe, des unités des armées régulières transjordanienne, syrienne, libanaise, irakienne et égyptienne, entrent en Palestine.

Toutes les armées arabes engagées disposent de 25.000 soldats environ, contre un nombre à peu près égal au départ de soldats israéliens, aux lignes de communication bien moins étendues. Mais en juillet, il y a 60.000 soldats juifs contre 40.000 soldats arabes (cité d’après l’historien Suisse sioniste J. Kimche, dans « Both sides … »)

Quelles sont les forces en présence ?

Les Israéliens

————–

“60.000 soldats, 15.000 pièces d’armes modernes, à savoir 17 blindés, 40 canons, 500 fusils mitrailleurs, 96 mortiers et 10.248 bombes.” (rapport de la commission d’enquête anglo-américaine.) Ces forces israéliennes bénéficieront en de nombreux endroits et à plusieurs reprises de la sympathie active de soldats, policiers et fonctionnaires britanniques encore en Palestine : ainsi, l’aide reçue lors de l’évacuation forcée de la population arabe à Haïfa.

En outre, durant les trêves qui dont parsemer le conflit, les milices armées juives reçoivent des armes tchèques achetées avec les dollars des sionistes américains par le dirigeant communiste israélien Chmouel Mikounis.

Les Palestiniens

—————–

Il n’y a pas de forces militaires palestiniennes (d’après le rapport de la commission anglo-américaine). Les arrêtés d’urgence votés et appliqués par la Grande-Bretagne rendaient passibles de la peine de mort tout palestinien possédant une arme.

Quel rôle les palestiniens vont-ils jouer dans le conflit ?

Un rôle effacé certainement : une guérilla rurale antisioniste déclenchée dès le lendemain du vote du 29 novembre 1947, guérilla suivie dès janvier 1948 par les infiltrations de l’armée des volontaires arabes, dirigés de Damas par la ligue arabe.

Ces actions, peu populaires à vrai dire, ne durent pas longtemps : le peuple palestinien est épuisé par la révolte de 36-39.

N.B. A ce propos, on pourra consulter l’article de Hal Draper, dans la revue “Partisans” d’avril-mai 1970.

La riposte sioniste est rapide et violente.

La décomposition politique des dirigeants bourgeois et féodaux palestiniens est énorme : ainsi, Kacukjii, aventurier et chef de l’armée de volontaires arabes, conclut une sorte de “gentleman’s agreement” avec la Haganah (milice armée juive), s’engageant à ne pas porter aide à son ennemi Abdel Kader Hal Husseini (Abd al-Qadir al-Husayni). Ceci permettra le contrôle de Jérusalem par les troupes sionistes.

Le peuple palestinien sera définitivement absent du conflit après le massacre, le 9 avril 1948, de 254 habitants du village de Deir Yassine par des membres des groupes armés sionistes Stern et Irgoun. L’exploitation de ce massacre par la propaganda israélienne (voir l’étude de A.M. Goinchon dans “Esprit”, Paris, 1964, N°7), va jeter sur les routes de l’exode des milliers de paysans arabes palestiniens.

“Après le massacre de Deir Yassine, une grande peur s’empara des arabes, qui quittèrent le pays convoi derrière convoi”. (Weismann, “Mémoires”)

“La légende de Deir Yassine nous aida en particulier à sauver Tibériade et conquérir Haïfa (…) Toutes les forces juives se mirent à avancer dans Haïfa comme un couteau s’enfonce dans du beurre. Les arabes se mirent à fuir affolés en criant “Deir Yassine”. (Menahem Begin, “La révolte d’Israël”, Paris, 1953.)

Ce massacre est le premier d’une longue suite.

“La pratique propre à l’Irgoun qui consistait à piller les maisons et les boutiques arabes se trouva bientôt “expliquée” et justifiée par la nécessité de pourvoir aux besoins des évacués juifs (…) On aurait pu y mettre un terme en s’y opposant énergiquement dès le départ. Mais cela devint bientôt une pratique pour laquelle il y avait toujours quelque stimulant matériel, quelques justifications fallacieuses, ou quelque excuse.” (Jon Kimche, “Seven Fallen Pillars”, New York, 1953.)

Ces massacres s’expliquent par le désir de créer un état pour les Juifs, vide de tout arabe, conformément à la doctrine sioniste.

N.B. A de propos, on pourra consulter l’article de Hal Draper dans la revue “Partisans” d’avril-mai 1970.

Les armées des états arabes

Les forces arabes sont regroupées dans la ligue arabe dominée par l’Angleterre. Elles sont encadrées, entraînées et armées par les britanniques : leur commandant en chef est le célèbre Glubb Pacha. Ces forces, apparemment puissantes, servent en réalité la politique de la Grande Bretagne au Moyen-Orient.

« La Grande Bretagne ne souhaitait pas une éviction totale des Juifs de Palestine, mais elle acceptait si elle n’encourageait pas […] en vue de contenir les Juifs à l’intérieur d’une aire limitée le long de la plaine côtière et de la Galilée occidentale » (Rony E. Gabbay, “A political history of the arab-jewish Conflict”, Genève 1959).

La Grande Bretagne désire voir son protégé, Abdellah de Jordanie étendre son pouvoir sur l’état palestinien et constituer ainsi un état allié dans la région.

“Ainsi, le futur état arabe de Palestine a été liquidé par un accord entre la puissance mandataire abdiquante et l’état souverain de Transjordanie, de formation récente.” (Benjamin Schwadran, “Jordan, a State of Tension”, New York, 1959)

Les forces arabes sont donc sous la complète dépendance de la Grande Bretagne.

Ainsi, le premier ministre britannique impose à la légion arabe du roi Abdallah de Jordanie de n’occuper que la région allouée à l’état palestinien, à l’exclusion de la zone juive. “Mais n’allez pas envahir les zones attribuées aux juifs.” (Ernest Bevin, ministre des affaires étrangères britanniques à Glubb Pacha.)

Ainsi, dès que les troupes arabes refoulent les israéliens en juin 1948, les britanniques obligent les arabes à accepter un cesse le feu et à le prolonger. Pour ce faire, ils retirent les officiers britanniques de la légion arabe, cessent le versement du subside financier à la Transjordanie, décident l’embargo sur l’expédition des armes et des munitions aux pays arabes.

La légion arabe abandonnera vite les combats.

N.B. Situation des Etats Arabes en 1948.

* Le Liban accède à l’indépendance en 1943. Il est évacué définitivement en 1946. Son armée est forte (!) de 800 soldats.

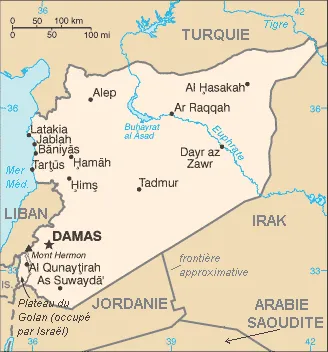

* La Syrie accède à l’indépendance en 1946.

* La Principauté de Transjordanie était “presque” un protectorat britannique.

* Le Royaume d’Egypte est sous la complète dépendance des britanniques.

* L’Irak est un royaume. Son armée n’a pas participé effectivement à la guerre : elle est arrivée en retard.

Dès le milieu de 1948, Ben Gourion et Abdallah s’entendent pour dépecer la région qui devait devenir l’état palestinien arabe.

La Transjordanie ainsi agrandie, adopte officiellement, le 26 avril 1949, le nom de Royaume Hachémite de Jordanie.

Les israéliens ; de violation de trêves en violation de trêves étendent leur territoire.

Ainsi, suite à une “demande de protection”, certains villages libanais de population chiite (secte musulmane), sont occupés par les troupes israéliennes le 16 novembre 1948.

Le territoire d’Israël aura bientôt quelque 20.000 km², soit les 4/5 de l’ancienne Palestine.

Les Israéliens signeront des armistices avec les différents pays arabes frontaliers dès le début de 1949.

L’armistice entre l’Egypte et Israël est signé le 24 février 1949. Mais peu après, le 10 mars, l’armée israélienne pousse vers le sud du Néguev et occupe le village arabe de Oum Rash Rash, qui sera rebaptisé Eilat. Par cette action, Israël impose sa présence sur le golfe d’Akaba.

(N.B. Le problème est un peu plus complexe, car la région était alors sous la tutelle du Royaume Hachémite et non sous celle d’Egypte.

Les implications juridiques de cet événement, qui donne néanmoins raison à l’Egypte, sont présentées dans le livre : “Colloque des juristes arabes”, Alger, 1962.

Conséquences de la guerre de 1948

– Israël a créé à toutes ses frontières un état de fait. Il a signé avec les différents pays arabes des conventions d’armistice. Elles précisent toutes que “la ligne de démarcation de l’armistice ne doit être en aucune façon interprétée comme constituant une limite politique ou territoriale.”

Nous verrons par la suite qu’Israël n’a pas respecté cette partie précise et importante des conventions.

– La guerre a montré l’extrême corruption des régimes réactionnaires arabes, et leur dépendance vis à vis de l’occident. La défaite hâtera leur chute (cf. chapitre suivant).

– La naissance d’Israël a créé le problème des réfugiés palestiniens, privés de moyens de subsistance, végétant dans la noire misère des camps de l’O.N.U.

Les sources israéliennes estiment le nombre de “départs” à 550.000.

Une commission d’enquête de l’O.N.U. annonce le chiffre de 725.000.

L’U.N.R.W.A., qui est l’office de secours de l’O.N.U. mentionne environ 925.000 réfugiés palestiniens bénéficiant de son aide en 1950.

***************************************************

Chapitre 6 – L’après-guerre et la crise de Suez

***************************************************

Que désire Israël ?

“Tout ce que Israël demande à ses voisins, c’est de l’accepter tel qu’il est …”

“Ce sont les états arabes qui refusent de s’accommoder de la situation de fait …”

Les demandes arabes relatives au retour aux frontières de 1947, à l’acceptation des réfugiés sont qualifiées “injustifiables” car leur réalisation signifierait la “destruction d’Israël”.

(Brochure du ministère de l’information, “Israël et les Etats Arabes”, Jérusalem, 1959.)

On peut affirmer qu’Israël refuse tout négociation impliquant une renonciation du statu quo obtenu et maintenu par la force.

Israël est décidé à manifester le caractère définitif du partage territorial et à l’imposer aux états arabes voisins.

Une constante de la politique israélienne sera la transformation des accords d’armistice en traité de paix reconnaissant les frontières de 1948.

Ceci explique qu’il se montre aussi sourcilleux sur tout ce qui touche sa “souveraineté”.

Les incidents se multiplient rapidement :

– Heurts entre l’armée israélienne et les paysans cisjordaniens désireux de cultiver et de labourer leurs terres qui se trouvent sur le territoire d’Israël (la frontière d’armistice israélo-jordanienne prive de leurs terres plus de 100 villages arabes : le village est en Jordanie, ses terres en Israël).

– Heurts entre l’armée d’Israël et les paysans de la bande de Gaza qui tentent de rejoindre leurs orangeraies.

– Heurts entre l’armée israélienne et les paysans syriens qui doivent traverser le territoire israélien pour rejoindre leurs terres en zone démilitarisée (villages de Achmoura, Dardara, Tell, Katzir).

– Heurts entre l’armée d’Israël et des tribus bédouines à la recherche de pâtures pour leur bétail (en 1950, les 3.000 membres de la tribu bédouine des Azzames sont chassés de la zone démilitarisée d’El Auja, à la frontière israélo-égyptienne).

Ces incidents, mineurs au départ, sont cependant à la base de la politique de représailles ou politique de “défense active” employée par l’armée et la police des frontières israéliennes.

Ces incidents sont aussi à la base de la politique d’implantation intensive de kibboutzim militaires à la limite même des frontières d’armistice et des zones démilitarisées.

Durant cette période, de 1945 à 1956, l’aide américaine à Israël se monte à 596,2 millions de dollars, soit 71% du montant perçus dans le même temps par l’ensemble des pays arabes (Liban, Egypte, Jordanie, Irak, Arabie-Saoudite). (E. Gannage, “croissance économique et structures au Moyen-Orient”, Paris, 1958)

Cette aide devra bien sûr se “payer” – cf. annexe : “Israël et l’impérialisme –

Les coups les plus durs portés par Israël à ses voisins auront lieu contre le régime pronassérien de Naboulsi, en Jordanie, contre le régime de Nasser en Egypte, contre le régime de l’aile gauche du Baas en Syrie ; c’est à dire contre les régimes qui, au Moyen-Orient, ont tenté de se dégager de l’empire impérialiste.

Ceci explique qu’Israël sera considéré, à juste titre, par les régimes arabes progressistes nationaux comme l’allié de l’impérialisme au Moyen-Orient.

Montée du courant anti-impérialisme au Moyen-Orient

Le 21 juillet 1951, Abdallah, roi de Jordanie, est assassiné. Il a tenté en vain d’imposer à son gouvernement un traité de non-agression avec l’état hébreu.

Pour les mêmes raisons, le premier ministre libanais Ryad Solh subit un sort identique.

En 1951, les concessions pétrolières iraniennes sont nationalisées.

En 1952, le régime monarchique égyptien est renversé par le coup d’état des Officiers Libres.

En mars 1954, Nasser prend le pouvoir.

Cette montée du courant nationaliste anti-impérialiste dans les états arabes ne peut laisser Israël indifférent.

La remise en question du statu quo de 1948 est inadmissible pour Israël : il va intensifier ses opérations de “représailles”.

Le 28 février 1955, l’armée israélienne attaque délibérément et sans provocation un camp militaire dans la bande de Gaza. Ceci met définitivement fin aux tentatives de règlement pacifique prôné par Nasser (voir N. Weinstock, “Le sionisme contre Israël”, Paris, 1969).